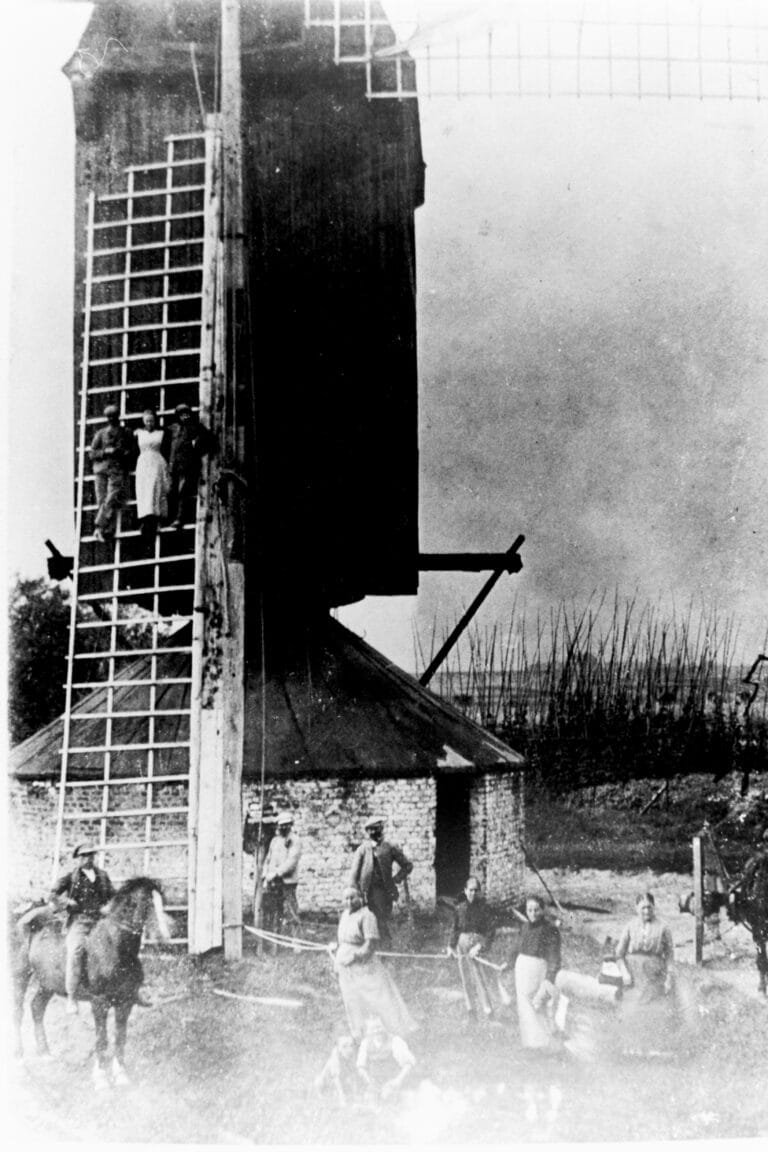

Bau der Hottorfer Bockwindmühle

| Die Windmühle zu Hottorf |

Die Windmühle in Hottorf zählte zu den historischen Mühlen, wie sie im 19. und frühen 20. Jahrhundert in vielen Ortschaften des Rheinlandes üblich waren. In weiteren Orten im Umfeld wurden vergleichbare Bockwindmühlen betrieben, häufig durch Pächterfamilien, wie der Familie Lieven, die auf Windmühlen in Hottorf, Ederen und Spiel ansässig war. Die Mühlen dienten vor allem dem Mahlen von Getreide für die örtliche Landwirtschaft.

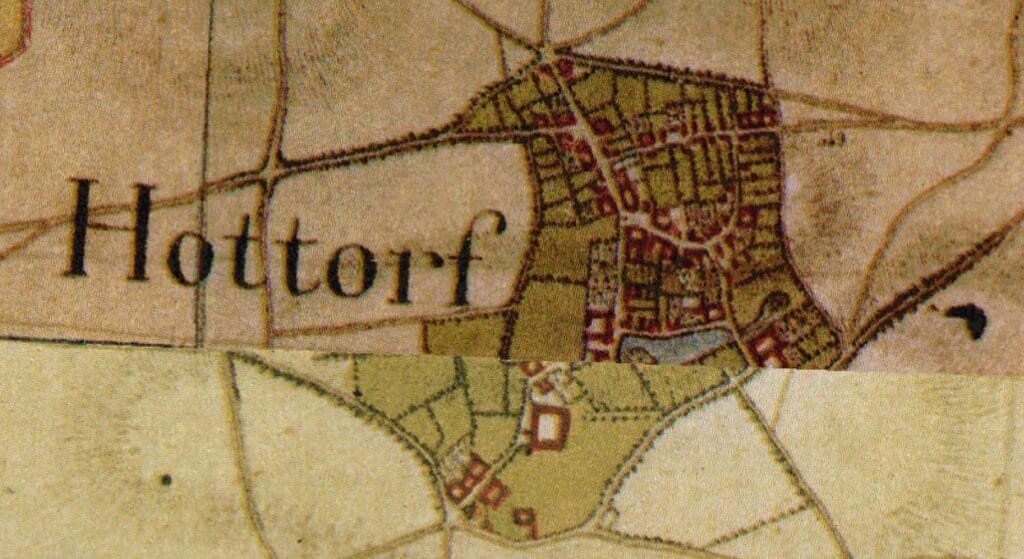

Wo die letzten Höhen der Eifel in die Ebene hinabgleiten, wo saftige Wiesen und fruchtbare Ackerflächen liegen, da beginnt das große niederrheinische Tiefgebiet. In mitten dieser üppigen Getreidefelder waren die Windmühlen zu Hause. Sie beherrschten mit ihren sich drehenden Flügeln die Szenerie in den weiten Feldern und schufen so die vorhandene Eintracht zwischen dem Getreide und dem täglichen Brot. So waren denn auch die Windmühlen in Pattern, Mersch, Spiel, Höllen, Titz und Hottorf Wahrzeichen für die Fruchtbarkeit der Jülicher Börde.

Die Windmühle konnte auf eine reiche und stolze Vergangenheit im Dienst des Menschen zurückschauen . Nachdem die Kreuzfahrer aus dem Abendland zurückkehrten, bauten sie selbst die dort ehrfürchtig bestaunten Windmühlen nach, oder ließen sie später von sachkundigen Handwerkern, den sogenannten Mühlenbauern, bauen. Aber die zunehmende Ausdehnung der Fabrikmünlen verdrängte die Kleinmühle, und als schließlich der Benzinmotor und die Elektrizität Einzug hielten, bedeutete dieses den Tod der Winmühlen.

Die Hottorfer “Bockmühle” , sogenannt, weil der eigentliche Mühlenaufbau auf einem Bock aufgesetzt war, lag zwischen Hottorf und Müntz in mitten der Felder. Diese hatte eine Vorgängerin, die an einer nicht mehr zu bestimmenden Stelle zwischen Hottorf und Kofferen gestanden hat (Anmerkung: die Waidmühle). Name des Erbauers, sowie Jahr und Ursache des Unterganges sind nicht mehr bekannt, nur deralte Flurname “Mühlendriesch” oder “Mühlenweg” erinnert noch daran.

Die Lievensche Mühle wurde im Jahre 1801 von Leopold Erdmann errichtet . Dann ging sie in den Besitz der Familie von Meer ein und später wurde sie von Friedrich Wilhelm Lieven käuflich erworben. Das Jahr ist leider unbekannt. Die Mühle war ungefähr 20 Meter hoch und das Flügelrad hatte vier Flügel. Der “Bock” hatte einen Durchmesser von fast sechs Meter und der schwerste Teil der Mühle, das Achsenkreuz, an dem die Flügel fest montiert werden konnten, wog fast 20 Zentner. Die ganze Mühle konnte in den Wind gedreht werden. (Dieses konnte man nur bei den Bockmühlen. Bei den holländischen Windmühlen, die auch bei uns zu finden waren, konnte nur der obere Teil, die “Haube” gedreht werden.) Dadurch konnte der Wind die mit Segeltuch bespannten Flügel antreiben. Wenn nicht gemahlen wurde, oder wenn Regen bevorstand, wurden die Segeltücher zusammengerollt und an einer Seite der Flügelblätter befestigt. Die Senkrechten und Waagerechten der Flügel waren aus Balken angefertigt, während die Flügelblätter aus Dachlatten waren. Wenn die Flügel durch irgendwelche Einflüsse beschädigt waren und repariert werden mußten, konnte man jeden einzelnen Flügel am Achsenkreuz lösen und mittels einer Seilwinde nach unten lassen. Nach der Reparatur wurde der Flügel dann wieder hochgezogen. Das Drehen der Flügel konnte beeinflußt werden und bei zu starkem Wind wurden dieselben abgebremst. Die Hottorfer Mühle besaß zwei Mahlgänge, im oberen Mahlgang wurde der Roggen und im unteren der Weizen gemahlen.

Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde eine Dampfmaschine angeschafft, damit auch bei Windstille gemahlen werden konnte. Diese stand da, wo jetzt noch die Vorrichtungen des neueren Mahlwerkes stehen. Es bestand aber damals kein Zusammenhang zwischen der Dampfmaschine und der Windmühle. Wenn längere Zeit mit Windstille zu rechnen war, kamen die Müller aus der Umgebung, um in Hottorf mahlen zu lassen.

Quelle: Schiffer

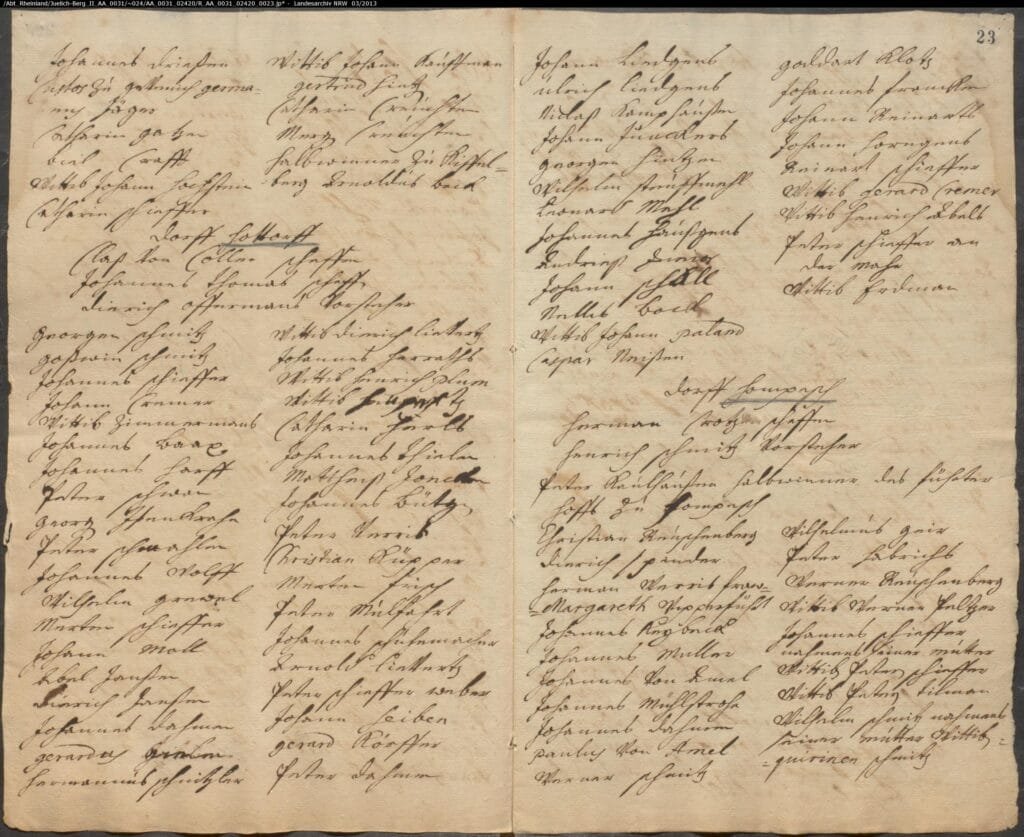

Um das Jahr 1858 herum kauft Friedrich Wilhelm (Hubert) Lieven aus Jackerath die Hottorfer Mühle von der Familie von Meer. Sein Großvater Jakob Lieven hatte schon 1780 die Mühle in Immerath betrieben. Sein Bruder Jakob Hubert Lieven wohnt zunächst auch auf der Hottorfer Mühle und pachtet 1867 die Ederner Mühle, die er später auch kauft. Nachdem die Ederner Mühle im März 1900 – zwei Jahre nach seinem Tod – abbrennt, kauft ein Sohn die Bockwindmühle in Spiel und drei weitere Generationen betreiben dann die Spieler Mühle. Erfreulicherweise ist sie als historische Bockwindmühle bis heute erhalten. Sie wurde 1959 abgebaut, um im LVR-Freilichtmuseum Kommern wieder aufgebaut zu werden.

Johann Wilhelm Hubert Lieven, der dritte und jüngste Bruder des Friedrich Wilhelm (Käufer der Hottorfer Mühle) wird als einziger nicht Müller. Er ist der Ururgroßvater des Chronisten dieser Webseite. Aus diesem Familienast gehen auch mehrere Küster und Organisten sowie ein Priester hervor.

Siehe auch:

- Bockwindmühle wird Raub der Flammen

- Waidmühle am Dorfrand

- Flurnamen und deren Geschichte

- Mehr zur Geschichte Hottorfer Familien, hier von Meer und Lieven