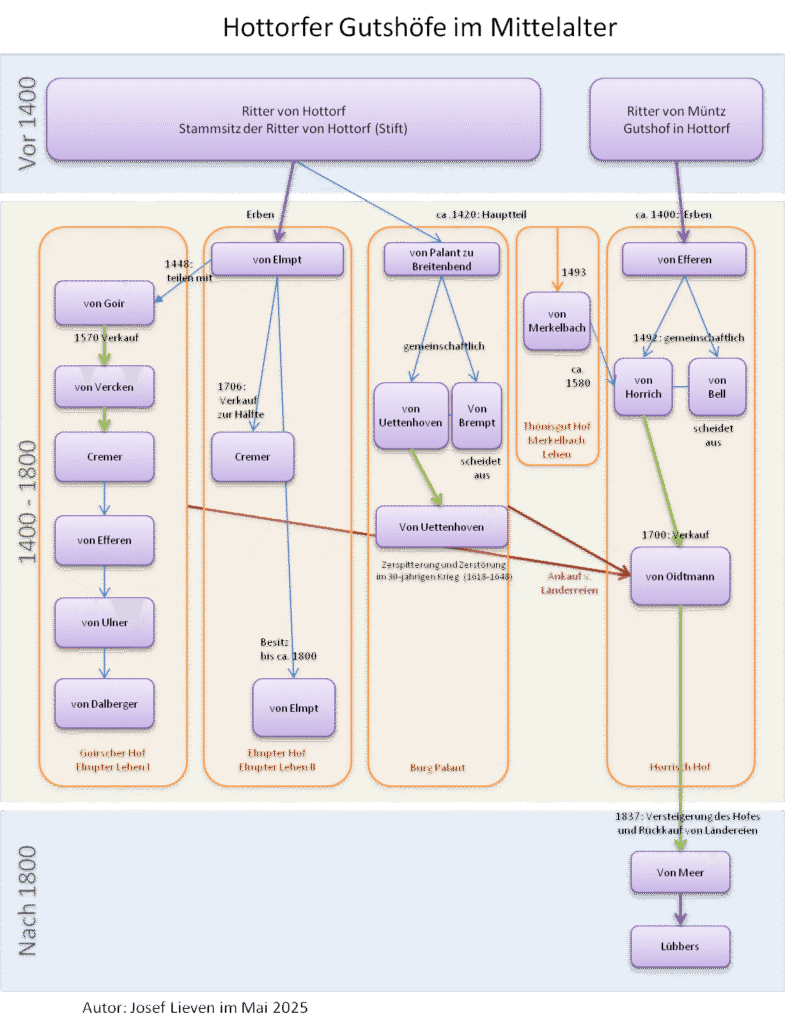

Nach einem Aufsatze des Pfarrers Metternich im Jülicher Kreisblatt (1911 Nr. 68) gab es zu Ende des 14. Jahrhunderts drei, bald nacher vier adelige Höfe, die vermutlich sämtlich als Teile eines zersplitterten älteren Rittergutes, des Stammsitzes der Ritter von Hottorf, zu betrachten sind. Was für Umstände die Zersplitterung des Gutes veranlaßten, ist nicht bekannt. Nach 1400 finden wir im Besitz des Hauptteils die von Palant zu Breitenbend. Der heute noch stehende, wohl ins 15. Jahrhundert zurückreichende Turm bewahrt die Erinnerung an eine trutzige, kühne Mannen beherbergende Landfeste, und der Wassertümpel, die “Maar” ist sicher ein Rest des ehemals die Burg umgebenden Festungsgrabens. Durch Heirat kam das Gut von den Palant an die Freiherren von Brempt und Uettenhoven; letztere gewannen später den ganzen Besitz, deren Wappen sich noch in einer Mauer des Anwesens, das den unerklärlichen Namen “Stift” führt vorfindet.

Neben der Palantschen Burg hielt die ehemalige Ritterfamilie von Hottorf bzw. ihre Erben, die von Goir, ihren Sitz. Der Keller am Eingange des Dorfes von Müntz her gehörte ihrem Hause. 1448 teilten sie mit einem von Elmpt, bereits 1570 sahen sie sich aber durch Geldnot zum Verkauf ihres Teiles an Heinrich von Merken genötigt; dessen Nachkommen verkauften ebenfalls wieder durch Schulden gezwungen, an den Bürger Cremer in Jülich. Dessen Erben aber mußten die Erwerbung gegen Erstattung ihrer Auslagen abtreten an die Gräfin von Efferen, von der es an von Ulner und zuletzt an von Dalberger kam. Der von Elmptsche Teil kam 1706 zu Hälfte ebenfalls in die Hände eines Jülicher Geldmannes Wilhelm Cremer; die andere Hälfte blieb bis gegen 1800 im Besitze der Erben von Elmpt.

Das vierte Gut zu Hottorf, seit 1837 im Besitze der Familie von Meer, gehörte einste den Rittern zu Müntz. Nach 1400 besaßen es die mit ihnen verwandten von Efferen; 1492 hattes es gemeinschaftlich Johann von Horrich und Ulrich von Bell. Letzterer schied bals aus; die Horrich wurden die alleinigen Inhaber. Der Besitz umfaßte 104 Morgen Ackerland und 10 Gewald Holz. Die Kriegslasten brachten damals manchem Gute den Ruin. Sie wurden auch für das Haus Horrich zu Hottorf der Anfang vom Ende. An den schrecklichen Heimsuchungen, welche von 1566 bis 1591 die spanischen Truppen über das Jülicher Land verhängten wurde Meinhard von Horrich gefangen, sein Haus ausgeplündert. Dadurch kam er Schulden; vorher hat er sich um Mehrung seines Besitzes gemüht und dass zersplitterte Merkelbacher Lehngut zu Hottorf gekauft; 1591 musste er den Herzog um die Erlaubnis bitten, sein Gut mit einer Hypothek zu belasten. Seine Nachfolger gingen zurück. Der letzte war Johann Friedrich. Obgleich seine vier Schwestern ins Kloster gingen und sein einziger Bruder in jungen Tagen starb, konnte er sich nicht mehr halten. Sein Vater hatte ihm große Schulden hinterlassen. Nicht einmal der Fleischjude war bezahlt; die Gebäude waren in Unstand; so verkauft er 1700 den Hof an die Familie Oidtman. Diese brachte das Gut wieder empor, vergrößerte es durch Ankäufe aus dem ehemals Palantschen und Goarschen Ländereien und erwarb zu dem adeligen Besitztum kurz, nachher auch den Adelstitel. Religiöse und hochwertige Gesinnung lebte in dieser Familie; eine Anzahl ihrer Söhne wurde Priester, freigiebig, sorgte sie für die Ausstattung der Hottorfer Kirche, in der ihre Wappenschilder das Andenken an sie lebendig erhalten; auch das Jülicher Armenland im Hotter Felde ist oidtmansche Stiftung. Sie blüht heute als eine hoch angesehene Offiziersfamilie. Bis 1837 blieb das Gut in ihrem Besitz; dann ging es, wie schon oben gesagt, durch Kauf über an von Meer. Was von den Gebäude noch aus der Zeit, der von Horrich erhalten ist, ist unbekannt; in den Kunstdenkmälern des Kreises Jülich werden die beiden Ecktürme an den Ökonomiegebäuden als die einzigen Reste der “ursprünglichen” Anlage bezeichnet; gegen diese Ansicht erheben sich jedoch Bedenken. Dreimal innerhalb von 100 Jahren hat eine Feuersbrunst Ökonomiegebäude in Trümmer gelegt: das erste Mal 1807 oder 1808 dann 1898 und zuletzt im August 1911.