Zwei Rittergüter

| Große Landfestung |

Im Hochmittelalter (um 1300) ist Hottorf der Stammsitz der Ritter von Hottorf.

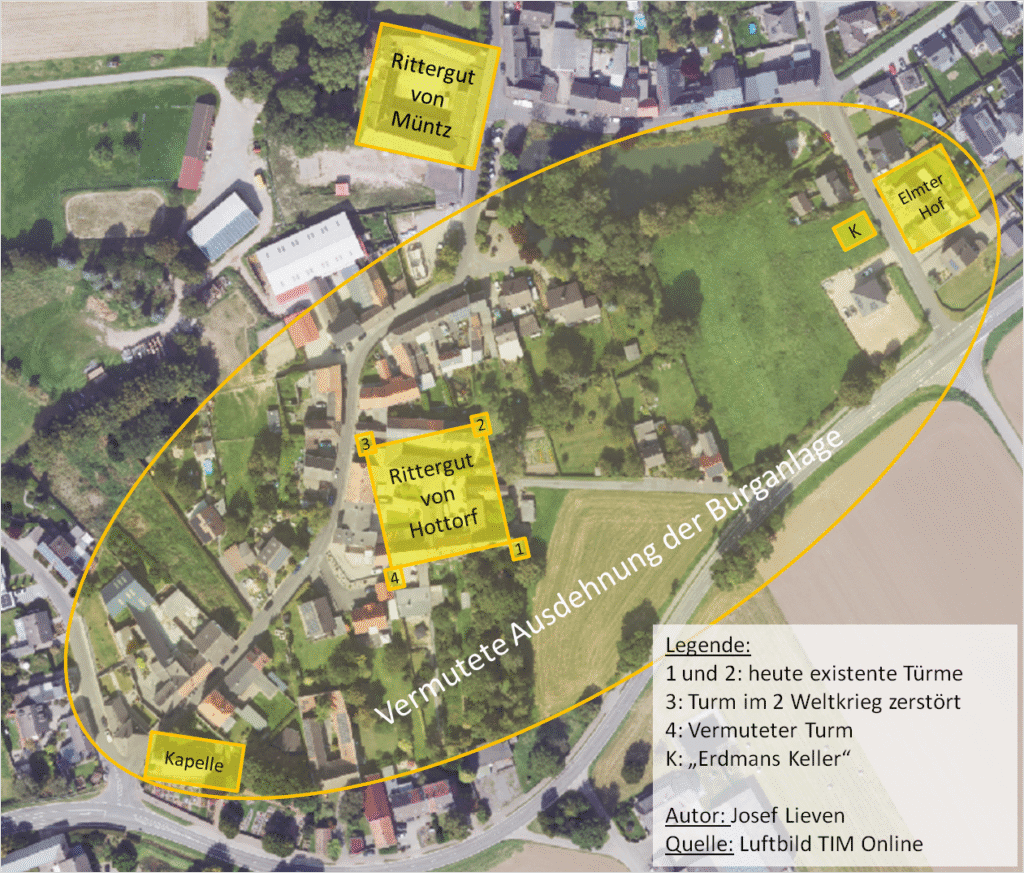

Wie das Rittergut in früherer Zeit ausgesehen hat, ist leider nicht bekannt. Es muß sich aber um eine sehr große “Landfeste” gehandelt haben, welche einen quadratischen Innenraum hatte. Diese Aussage wird durch die Tatsache bestärkt, daß sich oben am “Stift” insgesamt drei Türme befinden, beziehungsweise befunden haben, denn ein Turm wurde im zweiten Weltkrieg zerstört. (Dieser Turm stand auf dem Anwesen vom Hubert Dohmen – jetzt Jürgen Dudeck, Georgstr. 14). Der zweite Turm steht an der eigentlichen Burganlage und der dritte Turm steht an der Nordseite des Hauses Herbergs. (Im Jahre 1870 erwarb die Familie Herbergs den heutigen Besitz von dem damaligen Burgbesitzer Nöthlings.) Die zwei noch übriggebliebenen Türme haben dieselbe Größe und sie bilden mit dem zerstörten Turm ein rechtwinkeliges Dreieck. Da es aber unwahrscheinlich ist, daß eine “Burg” rechtwinkeliges“ (gemeint: dreieckiges) Aussehen hat, muß sich ein vierter Turm auf der Nordseite (jetzt Herbergs ) befunden haben. Die Fundamente der riesigen Außenmauern sind noch erhalten, aber sonst ist von den damaligen Wirtschaftsgebäuden nicht mehr viel zu sehen. Nur das Herrenhaus (Stift), die Verwalterwohnung (Herbergs) und die zwei noch verbliebenen Türme erinnern noch heute an die ehemals große “Burg Palant” (Werner II Herr von Palant von Breitenbend wurde der späterere Besitzer).

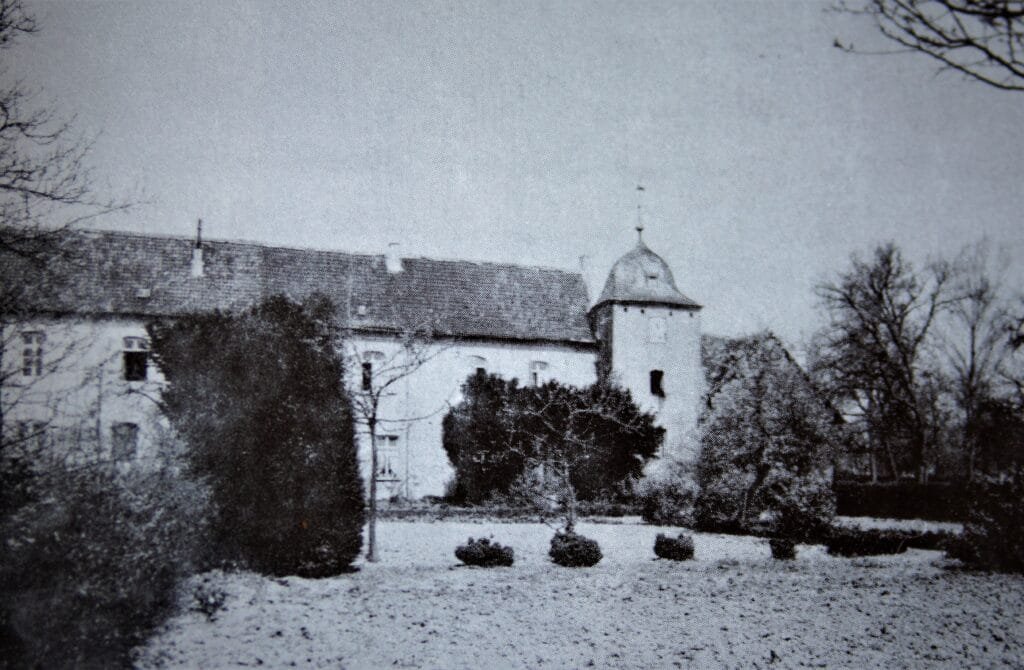

Vor der Jahrhundertwende (um 1900) wurde das “Stift” noch einmal repariert und der noch vorhandene Turm (etwa 15. Jahrhundert) mit Schiefer gedeckt (siehe Foto). Der Burggarten wurde wieder bepflanzt und verhalf so dem Anwesen zu neuem Glanz. Leider wurde das Gebäude im zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Es ist nur noch notdürftig von den jetzigen Besitzern (Nöthlings) repariert worden. Von der ehemaligen Anlage ist nicht mehr viel zu sehen, denn das Herrenhaus und der Turm sind noch immer stark beschädigt und sie werden wohl auch nicht mehr zu altem Glanz erwachen. Letzter Zeuge der glanzvollen Tage ist nur noch das “Uettenhovensche” Wappen in der Südmauer des Herrenhauses.

(Ob die Maar als Festungsgraben zu dieser Burg gehörte, ist mehr als fraglich. Zwar fand man bei der letzten Entschlammung im Jahre 1968 starke Mauerreste, die als Fundament einem Turm gedient haben könnten, aber die eigentliche Herkunft wird wohl nicht mehr geklärt werden können.)

Quelle: Schiffer

Ende des 13. Jahrhundert zersplittert der Besitz der Herren von Hottorf und der Haupteil mit der eigentlichen Burg geht in den Besitz der Herren von Palant zu Breitenbend bei Linnich über. Im Beitrag “Vier adeliege Höfe” wird die weitere Geschichte dargestellt.

Zu den adeligen Höfen gehört auch der in der Ortmitte gelegene Gutshof, der wohl ursprünglich ein “Filialgut” der Ritter von Müntz war und heute der Familie Lübbers gehört. Welches Rittergut älter ist, lässt sich nicht mehr sagen.

Helmut Schiffer ordnet den Gutshof in der Ortsmitte ebenfalls der Hottorfer Burg zu, allerdings nennen verschiedene Quellen wie Kapitel zur Bürgermeisterei Hottorf und der Aachener Geschichtsverien Nr 33 “Pfandherlichkeit Müntz” hier die Ritter von Müntz.

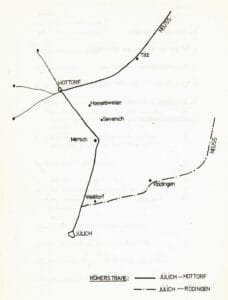

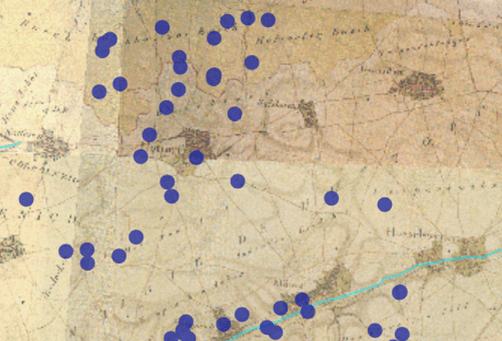

Fügt man die Darstellungen aus verschiedenen Quellen zusammen, muss man von folgender geographischen Anordnung der Hottorfer Burganlage ausgehen:

Wer sich für Ahnenforschung interessiert, findet unter dem Menüpunkt Familien weitere Informationen zur Herkunft und den Verwandtschaftsverhältnissen einiger Hottorfer Familien.