Ralshoven

Et Zubbelsdeer zwischen Hottorf und Ralshoven

1. November 1850

| Eine überlieferte Erzählung |

So erzählte Großvater einst seine Begegnung mit dem Zubbelsdeer:

Wir hatten auf Isenkrahe den ganzen Tag schwer gearbeitet und dann bis abends noch einen Namenstag gefeiert. Um 10 Uhr trat ich den Heimweg an. Ich ging damals jeden Samstagabend nach Hause. Ein kalter Novemberwind blies mir ins Gesicht, so dass ich nur mühsam vorwärts kam.

Als ich hinter Ralshoven schon einige Lichter von Hottorf, meinem Heimatorte, sehen konnte, setzte noch ein heftiger Regen ein, so dass mich bald der ganze durchnässte Mantel schwer auf der Schulter drückte. Doch nur weiter, dachte ich, in 10 Minuten bin ich ja zu Hause. Wenn ich nur noch den Danzeberg hinter mir habe, dennoch war es schon immer nicht ganz geheuer, besonders spät am Abend nicht.

Meine Mutter hatte mir schon als kleines Kind angeraten, wenn ich spät abends diesen Weg machen müsste, einen Rosenkranz in der Tasche mitzunehmen, dann könnte mir der Danzeberger „Düvel“ und auch das „Zubbelsdeer“ nichts anhaben.

Ich hatte diesen Rat der Mutter bis jetzt auch immer befolgt, und richtig bis jetzt hatte das Zubbelsdeer mir noch nichts anhaben können. So hatte ich auch an diesem Abend keine Angst, denn ich wusste, in der linken Hosentasche hatte ich einen Rosenkranz, den kleinen, den mit den blauen Körnern. Ich öffnete den Mantel, um ihn mit der linken Hand heraus zu holen. Oh Schreck, der Rosenkranz war weg. Da fiel mir ein, dass er noch in der anderen Hose sei, ich hatte mich ja zur Namenstagsseier umgezogen.

Mittlerweile war ich am Danzeberg angekommen. Es überlief mich kalt bei dem Gedanken, hier ohne Rosenkranz gehen zu müssen. Doch nur den Stock fester in der Hand gepackt und dann mutig weiter. Schon hatte ich den Berg halb hinter mir, da packt mich plötzlich von hinten ein haariger Arm um die Schultern. Ich wollte mich umdrehen und mit dem Stock um mich schlagen, doch die schweren, haarigen Arme pressten sich fest um meinen Körper und um umschlangen meine Arme, so dass jede Gegenwehr ausgeschaltet war.

Langsam und mühsam schleppte ich mich mit dem Zubbelsdeer auf dem Rücken weiter, und ich hoffte, es werde mich freigeben. Doch es umschlang mich immer fester, so dass mir fast der Atem weg ging. Durch plötzliche Springen und durch Hin- und Herenken versuchte ich, den lästigen Gast abzuschütteln, doch alles vergebens. Da kam mir ein guter Gedanke: ich wollte mich ganz vorüberbeugen, dann musste das unheimliche Scheusal vornüber fallen. Gesagt, getan. Ich bückte mich so tief wie möglich, fast mit dem Kopf bis auf die Erde und das Zubbeldsdeer viel. Doch im Fallen ließ es mich nicht los, so fiel ich mit, und da ich meine Hände nicht austrecken konnte, fiel ich mit Brust und Kopf zuerst in den Dreck, mit dem Kopfe gerade auf einen Stein. Mir schwand das Bewusstsein. Als ich mit blutigen Händen und mit einem dumpfen Druck im Kopfe erwacht, konnte ich mich kaum erheben, noch immer hatte der unheimliche Quälgeist nicht von mir gelassen. Da fasste mich eine unbeschreibliche Wut.

Wie wild trete ich mich ein dutzend Mal im Kreis herum, sprang hin und her und schlug dann mit dem Stock wie wild um mich. Inzwischen hatte ich nämlich die Hände frei bekommen. Nun fühlte ich mich völlig frei, doch nur für ein paar Minuten, da fiel mich das Ungeheuer von neuem an. Zuerst ein Stoß in die Seite, und als ich mit der Hand dorthin griff, hatte es mich vom neuen umschlungen.

Müde und matt, wie ich nun war, ließ sich willenlos alles über mich ergehen und tappte mit der schweren Last weiter durch den aufgeweichten Boden. Deutlich fühlte ich eine haarige Hand um meinen Hals und einen heißen, unregelmäßigen Atem in meinem Nacken. Ab und zu schlug etwas Hartes, wie eine schwere Faust gegen meine Waden. Meine Kraft ging zu Ende, ich wurde müder und müder, der Weg wurde holperig und aufgeweichter, oft trat ich bis an die Knie ins Wasser, ich war vom richtigen Wege abgekommen, stolperte stundenlang durch Feldwege und über Felder, ohne mich auf den rechten Weg zurückzufinden und ohne meine lebendige Last loszuwerden.

Ich war der Verzweiflung nahe, da hört sich auf einmal eine Glocke läuten. Im selben Augenblick ließ das Zubbelsdeer von mir, und ich fühlte mich von der ungeheuren Last befreit. Ich befand mich hinter Ralshoven, war im Dunkeln mit dem Zubbelsdeer um Ralhoven herum geirrt. Glücklich war ich, als ich endlich zu Hause ankam.

aus: Heinrich Tichlers, Sagen des Jülicher Landes, Jülich 1949

Erläuterung:

Isenkrahe: Gut bei Gevelsdorf

Danzeberg: Anhöhe zwischen Hottorf und Ralshoven, gleichnamige Flurbezeichnung

Im Pfarrarchiv vermerkt eine handschriftliche Notiz auf einer Kopie dieses Geschichte aus dem Buch von Tischler das Jahr 1950.

Kirche in Ralshoven wird eingeweiht

7. Juni 1849

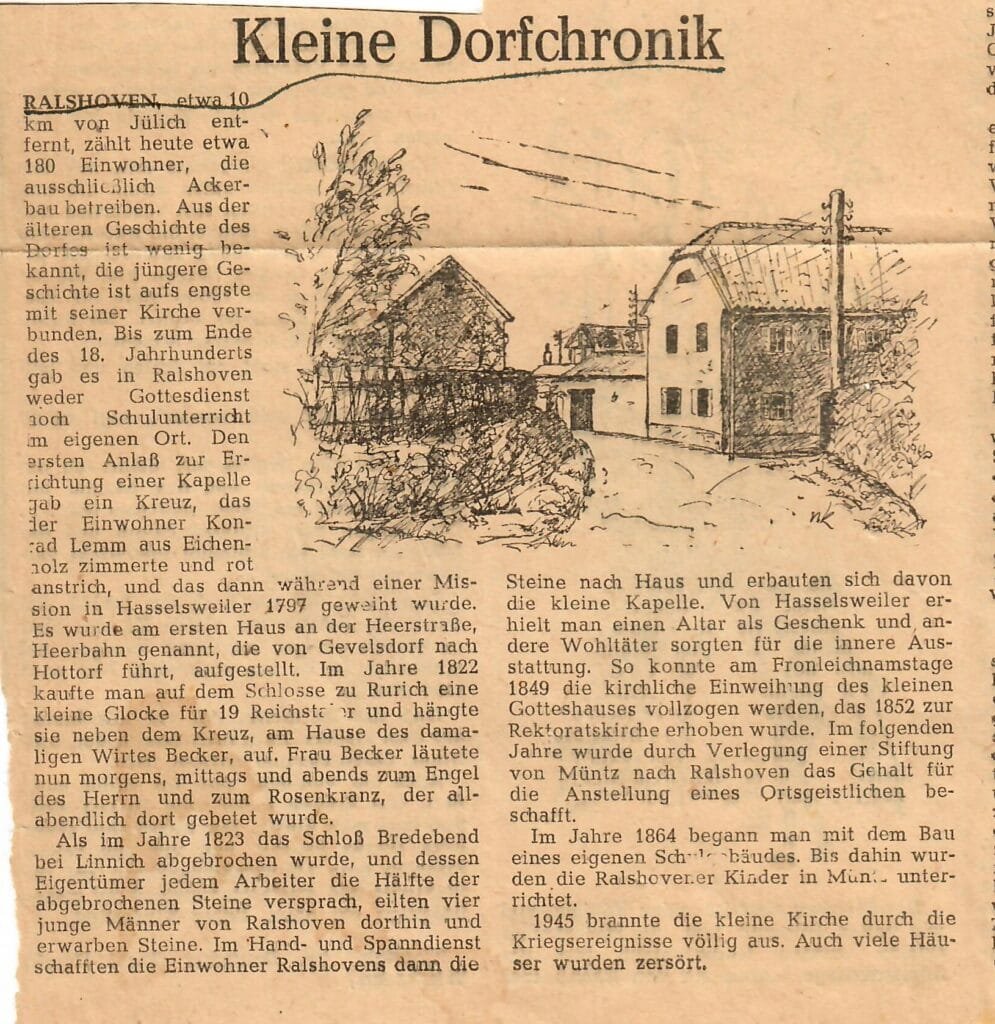

| Kleine Dorfchronik von Ralshoven |

Im Jahr 1950 erschein in der Lokalzeitung eine kleine Ortschronik von Ralshoven und erwähnt folgende Ereignisse:

- 1797 Holzkreuz von Konrad Lemm wird bei Mission geweiht

- 1822 Kauf einer Glocke im Schloss zu Rurich

- 1823 Bau der Kapelle

- 1849 Fronleichnam: Einsegnung der Kirche

- 1852 Ernennung Rektoratskirche

- 1864 Bau der Schule

- 1945 Brand der Kirche durch Kriegsereignisse

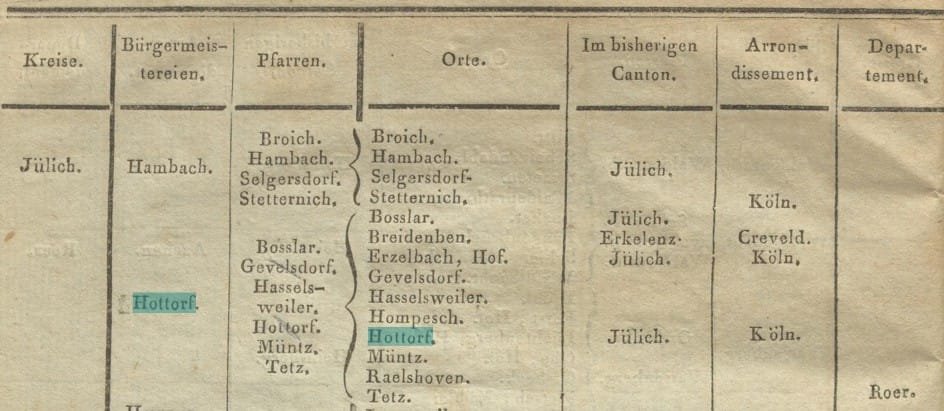

Gebiet der Bürgermeisterei Hottorf

1. Januar 1817

| Im Regierungsbezirk Aachen |

Aus Buch des Regierungsbezirks Aachen „Gebiets-Eintheilung und Verzeichniss der Kreise, Cantons, Bürgermeistereien, Pfarren, Gemeinen, Dörfer und Orte des Regierungs-Bezirks Aachen“ aus dem Jahr 1817 geht die Größe und Bedeutung der Bürgemeisterei Hottorf hervor. Hierzu gehörten die Orte: Bousslar, Breidenben, Erzelbach, Gevelsdorf, Hasselsweiler, Hompesch, Hottorf, Müntz, Raelshoven und Tetz.

Der Aachener Lehrer, Johann Heinrich Kallenbach; veröffentlicht 1850 einen „Wegweiser für Lehrer, Reisende und Freunde der Heimathkunde“ (siehe auch Quellen), in dem er Hottorf als „reiche Bürgemeisterei“ bezeichnet. Er beschreibt alle Orte des Regierungsbezirks Aachen mit Zugehörigkeit zu der jeweiligen Bürgemeisterei und beschreibt Entfernungsangaben in „Stunden“, vermutlich zu Fuss.

Daraus sind die folgenden Zitate entnommen:

- Der Meer- oder Malfinbach, welcher zwischen Titz und Spiel in der Nähe der Meerhöfe, östlich von der Düsseldorfer Heerstraße entspringt, fließt in einem breiten, westlichen Querthale des Jülicher Landrückens, wendet sich bei Tetz nordwärts und ergießt sich unter Körrenzig in die Ruhr. In seinem fruchtbaren Thale und auf dessen Umrandung liegen die Dörfer: Spiel, Titz, Münd, Hottorf, Koffern, Gevenich, Hasselsweiler, Münz, Boslar, Tetz, Glimbach und Körrenzig.

- Hottorf, (1300) Hutdorf, mit Koffern und Gevenich auf einem halbinselförmigen Zweige des Erkelenzer Landrückens, südwärts des Buchholzwaldes gelegen, 2 Std. von Jülich, 41/2 Ml. von Aachen entfernt, ist ein Kirchdorf und Hauptort der großen und reichen Bürgermeisterei gleichen Namens. Letztere zählt über 4000 Seelen und enthält außer Hottorf die Kirchdörfer Tetz, Münz, Hasselsweiler, Gevelsdorf, Boslar und die Dörfer Hompesch und Ralshoven. Sämmtliche Ortschaften dieser Bürgermeisterei, früher im Herzogthum Jülich gelegen, gehörten unter franz. Herrschaft zum Roerdepartement, Arrondissement Köln, Canton Jülich. Hottorf erhielt 1342 mit Zustimmung des Pfarrers zu Boslar eine Kapelle, welche Carsilius und Adam von Hottorf bauen und weihen ließen. Im 16. Jahrhundert wird sie noch als Kapelle im Amt Boslar aufgeführt; 1630 kam dieselbe an die Deutschordens-Kommende Siersdorf. Wann dieselbe zur Pfarrkirche erhoben worden, ist mir nicht bekannt.

- Koffern, (1500) Kupfern, ein Dorf in der Bürgermeisterei Körrenzig, ist 2 Stunden von Erkelenz, 8 Stunden von Aachen entfernt. Das Dorf Koffern, im ehemaligen jülichschen Amte Boslar gelegen, besaß im 16. Jahrhundert schon eine Kapelle, welche zu Glimbach gehörte. Hier, wie auch in Körrenzig, Baal, Lövenich, Dovern, Bracheln und Hilfarth, beschäftigen sich viele Leute der ärmern Klasse mit der Fabrikation der Birkenbesen. Heidebesen machen die Bewohner von Arsbeck, Virgeln, Myhl, Ophoven und Steinkirchen, wo die Heide (Erica vulgaris und Erica Tetralix) in großer Menge vorkommt.

- Gevenich, (1500) Grevenich, mit 830 Einwohnern, durch eine

Zweigstraße mit Linnich verbunden, ist 2 Stunden vom Kreisorte Erkelenz, 4,08 Meilen von Aachen entfernt und hat eine schöne Lage auf einer Anhöhe am Westrande des Jülich-Erkelenzer Landrückens. Es ist ein Kirchdorf in der Bürgermeisterei Körrenzig, in welchem viel irdenes Geschirr als: Töpfe, Schüsseln, Tiegel, Teller, Kübel, Dachpfannen etc. verfertigt werden. Dieser Pfarrort hatte im 16. Jahrhundert nur eine Kapelle, wovon der Pastor zu Boslar das Patronatrecht besaß. Vor der französischen Occupation gehörte Gevenich zum herzoglich-jülichschen Amte Boslar — An der Straße nach Linnich findet man Dipsacus pilosus und etwas südlicher Centaurea calcitrapa in großer Menge. - Hasselsweiler, (1200) Hassilt, (1400 Hasselt, zwischen lachenden Gefilden des Meerbachthales gelegen, 11/2 Stunde von Jülich, 4,63 Meilen von Aachen entfernt. Es ist ein freundliches Kirchdorf in der Bürgermeisterei Hottorf, mit 711 Einwohnern. Das jülicher Dekanatsverzeichniß vom 13. Jahrhundert nennt Hassilt eine Pfarre mit einer Vikarie, bei welcher der Capellarius des Kölner Erzbischofes (1400) das Patronatrecht besaß. Im 16. Jahrhundert wird Hasselsweiler unter den Pfarreien des herzogl. Amtes Jülich mit aufgeführt; damals übten der Herzog von Jülich und „der thumeuster zu Köln“ das Patronatrecht abwechselnd aus.— Gerste und Raps gerathen hier, wie in der ganzen fruchtreichen Umgegend , vorzüglich.

- Münz, (1200) Munze, (1400) Moentz, im malerischen Thale der Malfin, 1 1/2 Stunde von Jülich, 4,42 Meilen von Aachen entfernt, ist ein langes ansehnliches Kirchdorf in der Bürgermeisterei Hottorf und zählt an 620 Einwohner, worunter viele Israeliten. Münz war bereits im 13. Jahrhundert

eine Pfarre mit einer Vikarie und gehörte zum ehemaligen Dekanat Jülich. Der Capellarius des Kölner Erzbischofs hatte (1400) das Patronatrecht daselbst. Hier stand ehemals eine fränkische Hofkapelle, zu Staatsarchiven dienend. Im 16. Jahrhundert und später gehörte Münz zum herzoglich-

jülichschen Amte Boslar. In den Dörfern Münz, Gevelsdorf, Hottorf, Spiel, Rödingen, Steinstraß und Lich, wird starker Frucht- und Oelsamenhandel getrieben. - Boslar, (800) Buslare, (1200) Boislair, (1200) Boesseler, (1400) Boyßelair, gleichfalls im Thale der Malfin gelegen, ist 1 1/4 Stunde von Jülich, 4,10 Meilen von Aachen entfernt und hat 410 Einwohner. Es ist ein großes, aber unansehnliches Kirchdorf mit schmutzigen Straßen, gehört zur Bürgermeisterei Hottorf und war ehemals der Hauptort des herzoglich-jülichschen Amtes Boslar. Die Villa Buslare in der Grafschaft Jülich wird schon im Jahre 861 genannt. Im 13. Jahrhundert hatte Boslar bereits eine Pfarrkirche, bei welcher der Herzog von Jülich (1400) das Patronatrecht ausübte. 1340 war Ludewicus de Kintzwilre Pastor zu Boesselar. 1803 am 13, September, wo bei vollen Scheunen 120 Häuser mit Ställen und Scheunen abbrannten, blieben nur 4 Häuser von Boslar verschont.

- Tetz, (I200) Tetze, 11/4 Stunde vom Kreisorte Jülich, 3,08 Meilen von Aachen entfernt, ist ein kleines, unansehnliches Kirchdorf in der Bürgermeisterei Hottorf, mit alten Häusern, einem herrschaftlichen Schlosse und 417 Einwohnern. Es liegt am Ausgange des fruchtbaren, mit Dörfern übersäeten Thales der Malfin, welche hier in die weitläufige Ruhrniederung eintritt. Tetze wird im Jülicher Dekanatsverzeichnisse vom 13. Jahrhundert als Pfarrvikarie, im 16. Jahrhundert aber als Pfarre im herzoglich-jülichschen Amte Boslar aufgeführt, bei welcher die Herren von Leers, als Inhaber der Herrschaft Tetz, das Patronatrecht besaßen.

- Glimbach, (1200) Glinbach, (1500) Glymbach, ein Dorf auf dem

Westrandede des Erkelenzer Landrückeus, dessen malerische Hügel hier jäh in die Ruhrebene versinken. Es ist 2 Stunden von Erkeleuz, 4,18 Meilen von Aachen entfernt, hat meistens alterthümliche, lehmene Häuser und 464 Einwohner. Dieser Ort wird schon im 13. Jahrhundert als Pfarre mit einer Vikarie im Dekanat Jülich aufgeführt. Der Herzog von Jülich besaß (1400) das Patronatrecht bei dieser Kirche, welche damals zum Amte Boslar gehörte. Hier werden irdene Töpfe, Schüsseln, Teller, Näpfe und Dachziegel gebacken, welche in die Nähe und Ferne ausgeführt werden. — In einem Wäldchen zwischen Glimbach, Ruhrig, Baal und Koffern wächst die sehr seltene Meerzwiebel oder blaue Maiblume (Endymion nutans) in großer Menge. - Körrenzig oder Cörrenzig, (1000) Corinzich, (1029) Cornyzich, (1200) Corizich, ein großes Kirchdorf und Hauptort einer Bürgermeisterei mit 992 Einwohnern, 2 Stunden v«n Erkelenz, 4,09 Meilen von Aachen, entfernt. Es ist auf dem rechten Ufer des Ruhrflusses gelegen und der Länge nach von der

Landstraße durchschnitten. Kaiser Konrad II. schenkte (1029) der Abtei Burtscheid Güter zu Cornizich, Altenhof und Will im Jülichgau, in den Grafschaften Gerard’s und Giselberts, womit bis dahin ein gewisser Benelin vom Reiche belehnt gewesen war. Im 13. Jahrh. hatte Körrenzig schon eine Pfarrkirche mit einer Vikarie, welche zum Jülicher Dekanate gehörte; das St. Adalbertsstift zu Aachen besaß das Patronatrecht bei dieser Kirche. Im 16. Jahrhundert und später gehörte Körrenzig zum herzoglich-jülichschen Amte Boslar; unter der Fremdherrschaft aber nebst den in der Bürgermeisterei gelegenen Dörfern Gevenich, Glimbach, Koffern und Ruhrig zum Canton Linnich des Roerdepartements. — Hier werden irdene Küchengeschirre, als Kübel, Näpfe, Töpfe, Teller und Schüsseln von derselben Qualität verfertigt, wie zu Glimbach und Gevenich. Körrenzig und Ruhrig haben Ueberfluß an Heu und Grummet. Letzterer Ort, links von der Linnich-Erkelenzer Landstraße gelegen, ist wenig bevölkert, hat ein gräfliches Haus und in neuester Zeit auch eine eigene Schule erhalten. Das Haus Ruhrig ist der Sitz des Grafen Hompesch, eines alten, ursprünglich kölnischen Rittergeschlechts. Die Hompesch, Humpesch, Humpusch, zuerst Hoingen (d. h. aus Honingen), genannt Humpesch, wurden im J. 1745 in den Grafenstand erhoben. 1166 war Sibodo von Hoingen genannt Humpesch, im Gefolge des Erzbischofs Reinald von Köln. In demselben Jahre verkauft Karl von Hoingen mit Zustimmung seiner Söhne und Töchter seinen Hof zu Honingen (Hünningen unweit Büllingen oder Höngen?) der Abtei St. Mauritz zu Köln. 1275 verkauften Cuno von Mullenark, dessen Halbbruder Reinard, genannt Hoengeu, Selman

und Cuno von Humpes, Knappen, dem kölnischen Domkapitel ihren Hof zu Oidweiler und ihren Antheil an dem Patronat der Kirche daselbst.

Hasselsweiler und Tetz kommen zur Marie Hottorf

1. Januar 1801

| Französische Verwaltungsstrukturen |

Die Bürgermeistereien Hasselsweiler und Tetz werden zur Mairie (Bürgermeisterei) Hottorf vereinigt.

Hottorf ist der Hauptort der gleichnamigen ausgedehnten Bürgermeisterei. Letztere zählt über 3500 Seelen und enthält außer Hottorf die Kirchdörfer Tetz, Boslar, Müntz, Hasselsweiler, Gevelsdorf und die Dörfer Ralshoven und Hompesch. Früher war nicht Hottorf, sondern Boslar der leitende Ort dieser Gegend.

Die bevorzugte Stellung, Hauptort einer großen Bürgermeisterei zu sein, hat Hottorf erst unter der Preußischen Regierung nach den Befreiungskriegen erhalten. Das Dorf zählt gegen 500 katholische Einwohner.

Quelle: tbd, Kapitel Bürgermeisterei Hottorf, S. 185