Staatsgehalt für Pfarrer Rosellen

4. Juni 1892

Im 19. Jahrhundert gab es in Preußen ein festes Staatsgehalt für Pfarrer, da die Kirche und der Staat eng miteinander verbunden waren.

- Ab 1817 gab es die „Evangelische Kirche in Preußen“, die vom Staat organisiert und finanziert wurde.

- Auch katholische Priester erhielten ein Staatsgehalt, da Preußen nach den Eroberungen im Rheinland und Westfalen große katholische Gebiete hatte.

So erhielt auch Pfarrer Rosellen ein Staatsgehalt, das der Bürgemeister bewilligt hat:

Wortlaut der Urkunde No. 692 vom 04.06.1892:

Euer Hochwürden benachrichtige ich im Auftrage der königliche Regierung durch Verfügung von 24. Mai cur. II 2293 Ihnen aus Gründen der Billigkeil vom 1. April d. Jahres ab ein Staatsgehalt von 400 Mk, zahlbar vierteljährlich postnumerando bewilligt hat.

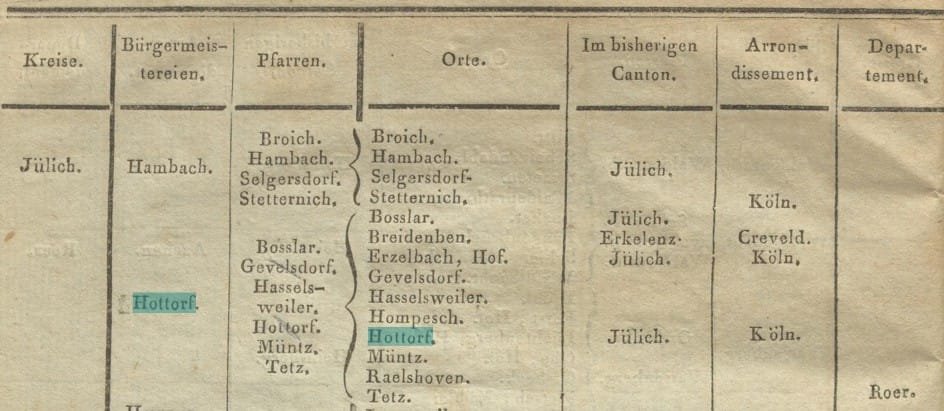

Der Bürgermeister von Hottorf

Aretz