Erste zivile Karte des Rheinlands

| Internationale Meterkonvention und Höhenlinien |

„Über einen Zeitraum von nahezu 50 Jahren seit dem Beginn der Landesaufnahme waren die Uraufnahmen selbst wegen des mangelnden militärischen und zivilen Interesses nicht mehr vervielfältigt worden. Erst um 1860 wandelte sich das Interesse von ziviler Seite her. Besonders von Seiten des Bergbaus bestand ein wirkliches Verlangen nach Karten im Maßstab 1: 25.000. Ab 1868 stellte der Generalstab diese Kartenblätter, die ursprünglich nur für die Ableitung von Folgemaßstäben herangezogen werden sollten, dem Preußischen Handelsministerium zur Verfügung. Da die jetzt veröffentlichten Kartenblätter aber bereits zwischen 1836-1850 aufgenommen worden waren und erst 20 Jahre später ohne weitere Aktualisierungen in den Handel gelangten, wurden sie in einigen Teilen Preußens abgelehnt. In der Folgezeit wurde der Ruf nach aktuellen Karten immer dringlicher. Der Grundstein für die Neuaufnahme war somit gelegt. Ab 1875 wurde das gesamte preußische Staatsgebiet noch einmal neu aufgenommen, nunmehr in der durch die Internationale Meterkonvention von 1875 vereinbarten Maßeinheit Meter. Man übernahm von den Urmesstischblättern lediglich den Blattschnitt, die Projektion und den Maßstab. Die Geländewiedergabe erfolgte nicht mehr in einer Schraffendarstellung, sondern erstmals in Form von Höhenschichtlinien, wobei als Bezugspunkt für eine einheitliche Höhenangabe in ganz Deutschland eine als Normal-Null bezeichnete Niveaufläche eingeführt wurde. Im Vergleich zur Uraufnahme lassen sich in dieser Neuaufnahme deutlich die modernen kartographischen Gestaltungsgrundsätze erkennen, wie z.B. die Gliederung des Wegenetzes, die Darstellung und Begrenzung der Vegetation, die Wiedergabe der Verwaltungsbezirke, sowie die Beschriftung und der Blattrand, die bis heute den Inhalt und das Aussehen der amtlichen topographischen Landeskartenwerke prägen. Als Herstellungsverfahren wählte man überwiegend die Gravur auf Kupfer oder die Zeichnung auf Lithographiestein„

(Beschreibung aus TIM-Online NRW)

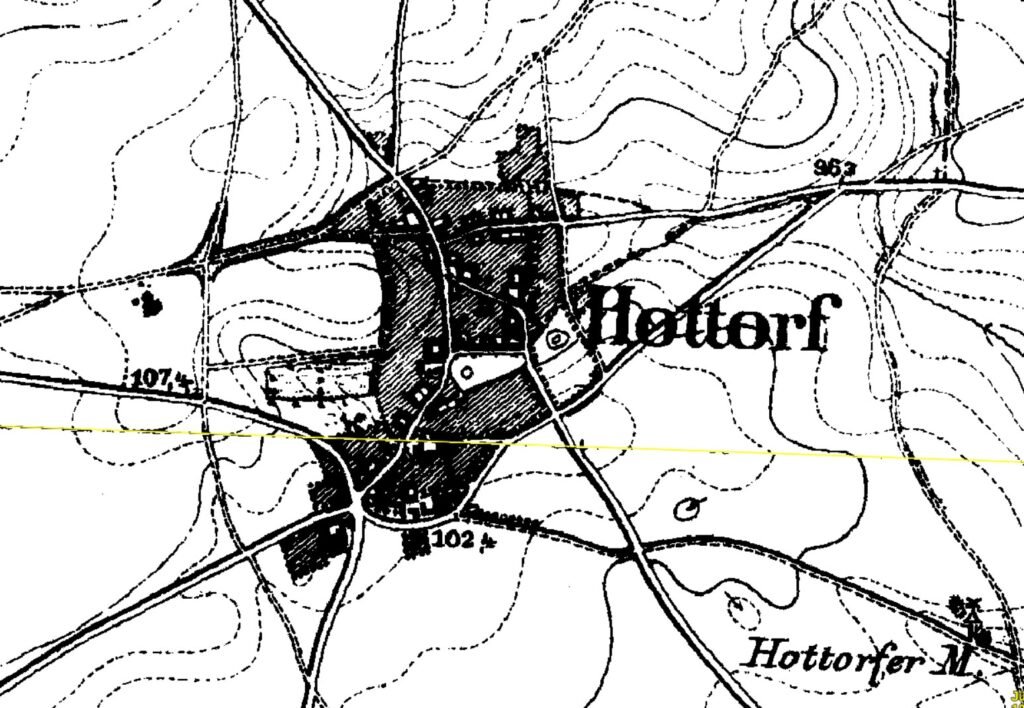

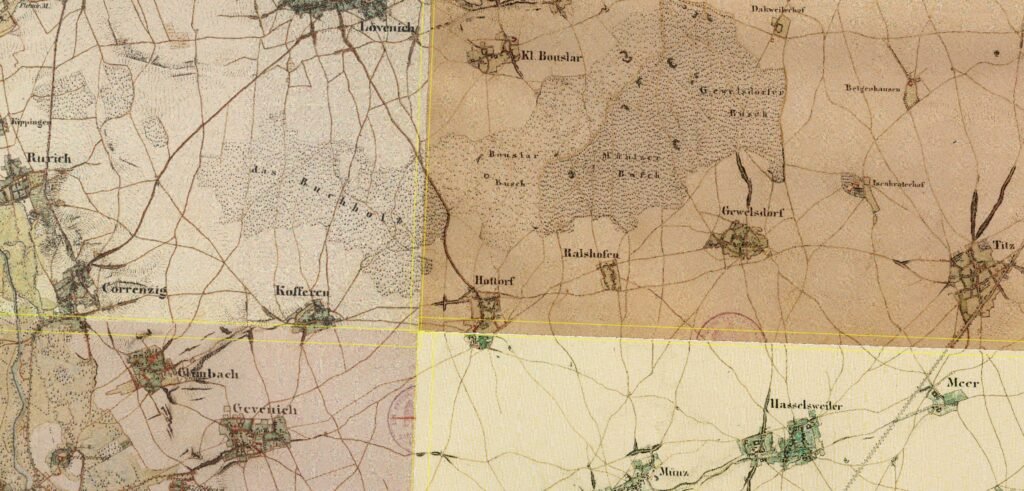

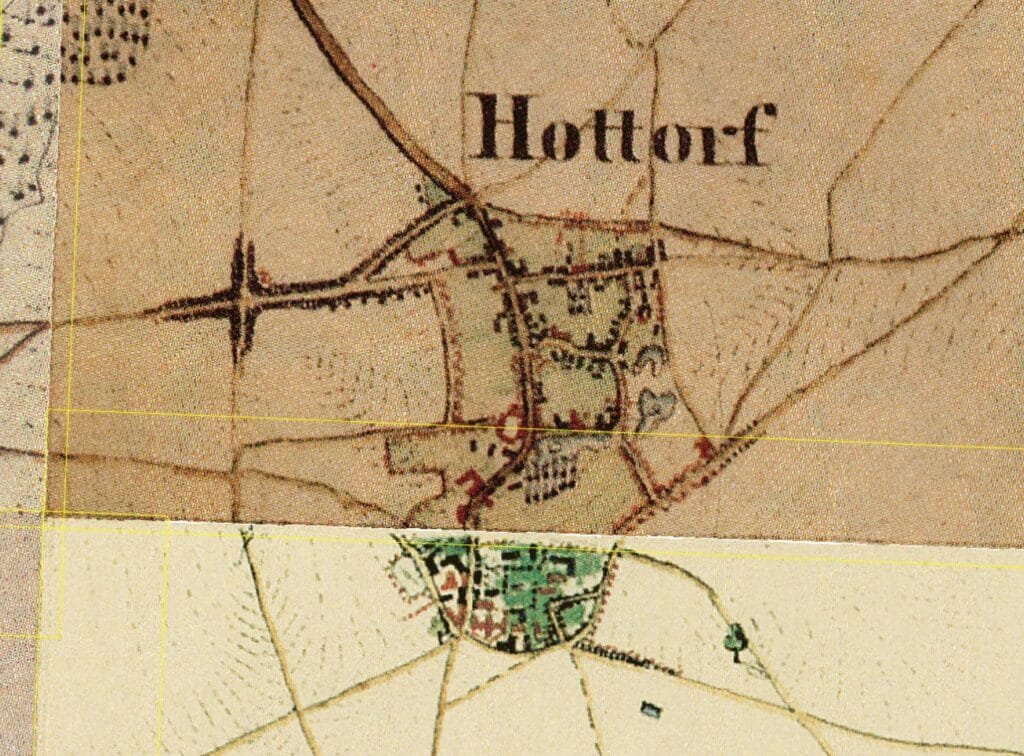

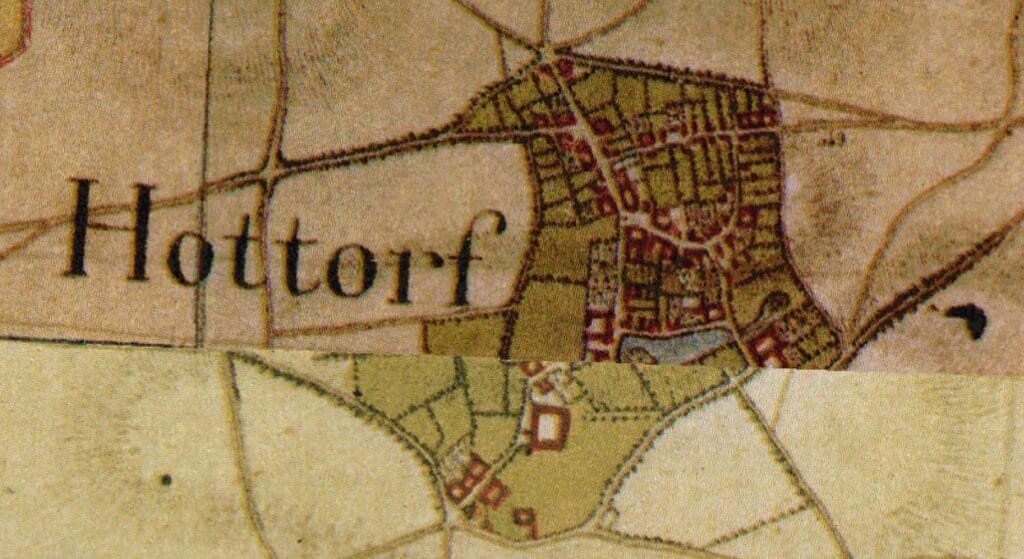

Kartenausschschnitt

Ortslage Hottorf

- Der Buchholzbusch ist gerodet und auf dieser Kartendarstellung nicht mehr enthalten.

- Im Vergleich zur älteren Tranchot Karte findet man auf diese Karte den Gutshof „Elmpter-Hof“ „gegenüber des Erdmann-Kellers (Bergstraße) nicht mehr.

- Die Maar erstreckt sich weiterhin vollständig zwischen heutiger Georgstraße und Bergstraße, also inklusive Parkstreifen an der Georgstraße und Spielplatz. Der Weiher setzt sich gegenüber der Dorfstraße im Neubaugebiet fort (entlang der Straße „Am Bildstock“).

- Der Teil des heutigen Amselwegs in Richtung Wegekreuz nach Kofferen ist als Hohlweg eingezeichnet, was mit der Beschreibung des zweiten Fußfallkreuzes übereinstimmt.

Quelle: TIM-Online NRW

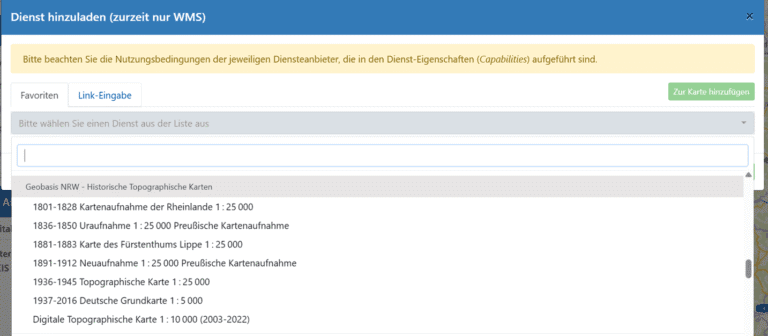

Die Preußische Kartenaufnahme – Uraufnahme 1836-1850 ist online verfügbar. Man muss diese allerdings manuell bei „Kartenwahl“ (‚+‘-Zeichen) hinzuladen, siehe Screenshot: