Zwei aufgeschriebene Waldordnungen

| Ordnung zur Nutzung des Holzes und zur Schweinemast (mit Eicheln) |

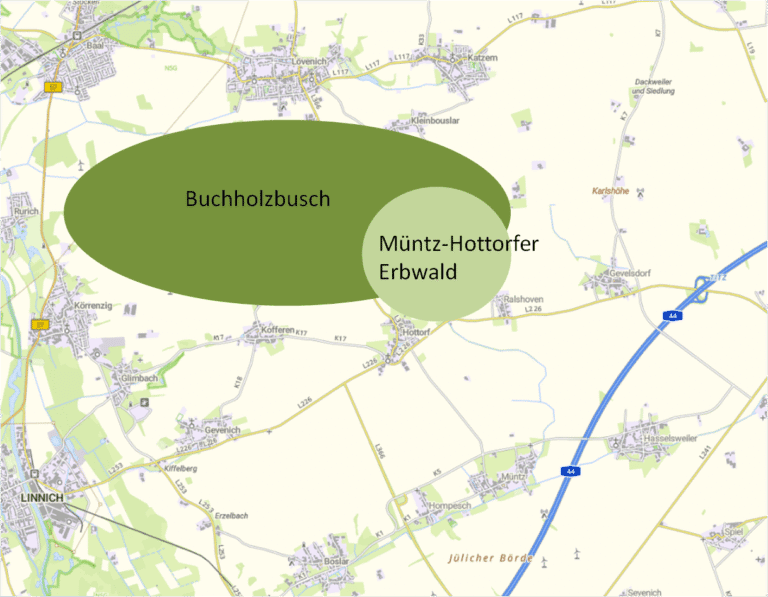

Landkarten aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigen genauere Grenzen der ensprechenden Waldbereiche:

Auf der rechten Rurseite, im nördlichsten Teil des ehemaligen Kreises Jülich, erstreckte sich bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts der Buchholzbusch, oder „Bökesbösch„, wie er im Volksmund genannt wurde. Der Hochwald, in dem Buchen und Eichen standen, war im Kataster als Wald II. und III. Klasse eingetragen, weil die Bäume sich mit dichtem Unterholz und strauchwald vermischten.

Der Wald grenzte an die „elf gehultzden Dörfer“, nämlich im Süden an die Feldern der Gemeinden Gevelsdorf, Ralshoven, Müntz, Hompesch, Boslar, Hottorf, Kofferen, im Norden an Holtzweiler, Katzem, Kleinbouslar und Lövenich, im Osten verlief er ungefähr bis in die Nähe des Gutshofes Isenkroid und im Westen erreichte er den Dingbuchhof, der an der Straße zwischen Kofferen und Lövenich liegt. (Anmerkung des Chronisten: Die Waldordnung des Buchholzbusches vom 16.10.1470 nennt mit Ertzelbach ingesamt 12 Gemeinden. Ebenso wird seine westliche Ausdehnung an anderen Stellen auch bis Rurich verortet.) Seine Gesamtgröße betrug 1972 „alte“ Morgen ( der alte Morgen war etwas größer als der jetzige) 75 Ruthen und 6 Fuß. Der Reinertrag belief sich im Jahre 1857 auf 1325 Thaler.

Der Müntz – Hottorfer „Erbenwald„, im Kataster von Hottorf unter Flur D, Nummer 11/7, Flurabteilung „Hagelkreuzweg“ (alte Bezeichnung), als Busch zweiter Klasse eingetragen, hatte eine Gesamtgröße von 661 Morgen, 16 Ruthen und 40 Fuß. (Davon besaßen die Armen der Dörfer Müntz, Hottorf und Ralshoven an Servituten 20 Morgen, 150 Ruthen, 60 Fuß .Dieser Wald grenzte nun westlich und nördlich am Buch-holzbusch, östlich am Gevelsdorfer Erbwald, ( 848 Morg. ) südlich an den Gemarkungen Gevelsdorf, Ralshoven und Hottorf. Der Boden im Wald war im allgemeinen eben, nur einige Vertiefungen (Mergelgruben) befanden sich darin.

Über die Entstehung kann nichts mehr gesagt werden, denn die frühere Geschichte der großen Wälder am Niederrhein ist meistens unbekannt.

Kommt man jedoch ins Mittelalter, wo „die gewohnheitsmäßige Handhabung des Waldrechts, welches jährlich beim ‚Holzgeding‘ gewiesen wurde, aufgezeichnet und gleichzeitig Regesten über ausgeteiltes Holz und die Holzrechte angelegt“ wurden, kann man etwas über die damaligen Bewohner und die Gewohnheiten der Holzberechtigten erfahren.

Anfangs konnte jeder Bewohner der betreffenden Gemeinde über den Busch verfügen. Er konnte sein nötiges Bau- u. Brennholz aus dem Wald holen, konnte seine Schweine zur Eichelmast treiben, oder aber er rodete den Wald, um den Boden aggrarmäßig zu benutzen. Diesem Umtrieb mußte ein Ende gemacht werden, sollte der Wald nicht durch das willkürliche Verfügen der Anrainer zugrunde gehen.

Deshalb kam im Jahre 1470, am 16. Oktober, die Ritterschaft und die gehultzden Dörfer zusammen, um eine Buschordnung aufzustellen .

„1470 Oktober 16 ( up sent Gallen dach ) Carsilius von Paland, Her zu Breidenbendt, Dahm und Göddert von Harff gebrudere, Dederich von Betgenhausen, Friderich von Gritteren , Carl von Bausselar, Dahm von Rurich und Gerard von Kosslar und fort Bosselar, Gevenich, Hottorf , Hompesch, Ertzelbach, Glimbach, Kofferen, Cörrentzig, Mintz, Lövenich, Bausseler, Katzem gehölzden auf dem Buchholzbusch, daß der busch unvergänglich und unverderblich bleiben möge“.

In dieser sogenannten „Chür“ waren die Rechte und Pflichten der Erbberechtigten (Es war ein Erbwald, d. h ., daß Nutzungsrecht war nur an eine bestimmte Anzahl von Bürger abgegeben worden, die dieses Recht geerbt oder durch Kauf erworben hatten, denn beim Verkauf übertrugen sich die Rechte und Pflichten auf den Käufer) verzeichnet.

Es werden nun Waldbeamte „Gebmänner „ eingestellt , die dem einzelnen Erben das zugeteilte Holz zuweisen, und Förster, die darüber wachen, daß kein Waldfrevel begangen wird. Die Anteile eines jeden wirtschaftlichen Betriebes werden „Holzgewalt “ genannt. Je nach dem, wieviel Ackerland der Hof besitzt, wird diesem eine, eine halbe oder ein viertel Holgewalt zugeteilt, wobei man für ein viertel Holzgewalt den Ausdruck „Klaue“ gebraucht. Die Holberechtigten werden als „Lehenmann“ , „Dienstmann“ und „Kotter“ geführt, wobei der Letzte nur ein viertel Gewalt Holz sein Eigen nennen konnte. Auch wird die Schweinemast in der Waldordnung besonders erwähnt. Es wird genau bestimmt, (Schweinelisten) wieviel Schweinei insgesamt auf ein Gewalt aufgetrieben werden dürfen und wieviel jeder Berechtigter zu der „gemeinen“ Herde zustellen darf, damit der Eckernertrag nicht unnötig zerstört wird. ( Besonderer Reichtum oder Mangel an Eckern in einem Herbst war für den mittelalterlichen Menschen wenigstens ein ebenso großes Ereigniss wie eine besonders gute oder besonders schlechte Weinernte. Diese Schweine wurden gebrannt, damit man erkennen konnte, von welchem Berechtigten sie waren. Außerdem mußte ein „Brandgeld “ an den Grundherr abgegeben werden . Wurden ungebrannte Schweine bei der Mast angetroffen, mußte der Besitzer Strafezahlen (siehe Absatz 18, Waldordnung 1470 ).

Der Wald hatte eine eigene Verwaltung mit eigener Gerichtsbarkeit. (Die gehultzten Dörfer wurden auf der einen Seite von Boslar als Hauptort , auf der anderen Seite von Lövenich vertreten. ) Das Gericht „Ding“ wurde jährlich unter den 10 Dingbuchen abgehalten. ( Heute erinnert daran noch der Dingbuchhof an der Straße zwischen Kofferen und Lövenich. Diese Straße verläuft ziemlich genau durch den ehemaligen Busch.) Die „Chür“ des Buchholzbusches fand jährlich am Sankt Michaelstage, dem 29. September, statt. Bei dieser Versammlung wurden die „Gebleute“ oder “ Buschgräven“ von den Buschberechtigten gewählt und die Waldordnung vorgelesen. Wenn nötig, wurden neue Rechten oder Pflichten in die Waldordnung aufgenommen oder andere gestrichen. Die Verwaltung des Erbwaldes bestand aus fünf Mitgliedern. Einer war Buschschreiber und überwachte die Geschäfte, die anderen Männer waren die Gebleute, welche jährlich die Holzverteilung an die Buschberechtigten vornahmen, außerdem wurde ein Jahresbericht über die Verwaltung vorgelegt. Die Gebleute und der Waldschreiber, ( beide mußten Beerbte des Waldes sein, die durch einen feierlichen Fid verpflichtet wurden ) wurden alle zwei Jahre, jeweils einer von der Boslarer Seite und einer von der Lövenicher Seite, neu gewählt. Das zu schlagene Holz wurde dann durch die Gebleute je nach Eigentumsrechte in Gewalt oder Klaue an die dafür vorgesehenen Eigentümer verteilt. (Die Stämme, die gefällt werden sollten, wurden mit einem Brandzeichen versehen, welches in einer Kiste in Boslar, beziehungsweise Lövenich aufbewahrt wurde. Damit eine mißbräuchliche Benutzung ausgeschlossen war, gehörten zu jeder kiste drei Schlüssel, die jeweils einzeln von dem Hofbesitzer, einem Gebmann und einem Schöffen verwahrt wurden. Außerdem befand sich in jeder Kiste die Waldordnung.) Zu den Eigentümemgehörten auch die Kirchen; in Hottorf Kapelle und Küsterei nebst dem St. Beatae Mariae-Virgines Altar.

Wurde Holz ohne Erlaubnis gefällt, mußte derjenige mit einer Bestrafung rechnen (s. Abs. 7, W.O. 1470). Ebenfalls wurde bestraft, wer das Holz eines anderen Waldgenossen abschlug, zudem verlor er sein eigenes Holz (s. Abs. 10, W.O. 1470).

Diese Strafgelder, „Brüchten“ genannt, gehörten den Gebleuten und dem Schreiber, eingeschlossen dem angestellten Förster, da diese kein eigenes Holzrecht besaßen. Ließen diese ein Vergehen ungestraft, wurden sie des Amtes enthoben, außerdem drohte ihnen noch eine Strafe.

Wenn den Berechtigten das Holz zugeteilt worden war, mußten sie es unter normalen Bedingungen bis zum 31. März aus dem Wald fahren, andernfalls fiel es wieder der ganzen Waldgenossenschaft zu (s. Abs. 14, W.O. 1470). In den Waldordnungen von 1470, beziehungsweise 1488, tritt als besonderes Merkmal die Einigkeit und Unzertrennbarkeit der Buscherben gegenüber „Auswendiger“ (Fremden) hervor. ( „Vors erst ist dahin vertragen und all sämtlich eins worden, dass forthin kein auswendiger auf vorschriebenem busch soll noch mag erb werden als allein vermittels oder durch ersterbnus und heiratsvorwarden … “ ). Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl tritt besonders in der Bezeichnung „Stockgut“ (Gut und Wald gehören zusammen) und „Stammgut“ ( Familiengut, von Generation zu Generation vererbt ) auf. So ist es nicht verwunderlich, daß nur die Stockgüter volles Waldrecht besaßen, und dieses Recht nur durch Heirat oder Erbteilung an einen „Auswendiger“ übergehen konnte. Nur in diesem Fall konnten die Waldrechte an einen Fremden übergehen. Die Berechtigten, daß heißt diejenigen, die das Waldrecht besaßen, waren die „Gehultzden“, wie wir es in der Waldordnung vom Jahre 1470 sehen.

Wurde ein Stockgut verkauft, ohne das der Ankäufer es selbst bewohnte oder bewirtschaftete, konnte jeder Waldberechtigte gegen Erstattung des Kaufpreises dieses Gut erwerben (s . Abs. 2 , W.O. 1470). Da dieses Recht aber zu Unstimmigkeiten unter den Waldgenossen führte, wurde dieser Absatz der Waldordnung bei einer erneuten Zusammenkunft am 29. September 1488 umgeändert. Fortan konnten nur die nächsten Verwandten des Verkäufers dieses Gut in einem bestimmten, festgesetzten Zeitraum erwerben ( „Item ist auf heut dato dieses briefs beschlossen und bestättigt . . . . . . . wan ein des verkaufes bruder oder nechster befreundter käme und ein einwendig gehöltz der mann wäre binnen gebührlicher zeit der sechs wochen und drei tagen, dessen beschüdt solle vergehen und beider erbschaft bleiben, so viel der wäre.“)

Dagegen durfte ein Waldbeerbter jederzeit die Berechtigung eines anderen Waldgenossen erwerben . Es mußte wohl eine Erbung oder Enterbung vor dem Waldgeding zur Bestätigung des Kaufes erfolgen (s . Abs. 20, W.O. 1470). Kaufte nun ein „Auswendiger“ ein Stockgut, so hatte dieser nur das Recht, die Waldbenutzung auf dem gekauften Gut zu benutzen, wogegen ein „Erbe“ volles Recht hinsichtlich der Waldberechtigung besaß.

Diese ganzen Eigentumsrechte der Erben wurden aber durch die Servitutsrechte der Armen eingeschränkt. So hatten die Armen das verbriefte Recht, Eicheln von den Bäumen zu schlagen, um diese als Viehfutter zu verwenden, außerdem durften sie die verletzten oder abgestorbenen Wurzelstöcke einholen, alles von Wind und Wetter gebrochene Reisig einsammeln, das ganze Jahr hindurch Besenreisig aus dem Wald zu holen, ebenso alle Abfälle, die beim Fällen und Aufladen entstanden. Außerdem durften sie Gras, Laub und Moos als Streu holen, (dies aber unter Beteiligung an den Steuern) sowie das zum Verkauf kommende Holz um ein Drittel billiger erwerben. Auch erhielten sie Holz umsonst, denn es heißt in der Buschordnung: „Arme Leut, die einen Zettel von hoffsleuten, naebern, die gehultzden synd, vorwiesen, sall man einen waen (Wagen) holtz geven um goetz wyllen.“ Diese Waldordnung galt die ganze Zeit hindurch, denn sie hat fast 400 Jahre die Waldrechte in der alten Satzung wiedergegeben.

Quelle: Schiffer

Helmut Schiffer zitiert in seiner Zusammenfassung aus einem Aufsatz von Armin Tille aus dem 23. Band des Aachener Geschchtvereins aus dem Jahr 1901, der nachfolgend wiedergegeben wird und beide Waldordnungen als Anlagen vollständig enthält.

In den Waldordnungen tauchen die Schreibweisen „Huttorf“ und „Hottorff“ für den Ortnamen auf.